味よし、健康によし!地球環境にも優しい次世代食品シルクフードとは

私たち人間の身体をつくっているタンパク質は将来的に需要が供給を上回り、必要な人に行き渡らなくなると言われています。そこで今、新たなタンパク源としてシルクフードが注目を集めています。

シルクは蚕の繭から取れる高級繊維ですが、シルクフードとは一体どのような食品なのでしょうか。

この記事では、持続可能な次世代食品「シルクフード」の全貌をあばいていきたいと思います。

目次

シルクフードとは

シルクフードは、蚕が原料のサステナブルな次世代食品です。蚕にはタンパク質が多く含まれており、世界中で懸念されているタンパク質不足の一助になり得る食品と期待されています。昆虫というと嫌悪感を抱く人もいるかもしれませんが、蚕はもともと日本やアジア諸国の一部地域では食用として食べられてきました。

タンパク質以外にも多くの栄養が含まれており、健康的な生活をサポートします。

家畜に比べて飼育しやすく、環境負荷が低い点も評価されている食品です。

しかも、新たに開発されたシルクフードはパウダー状に加工されているものが多く、虫の形状や食感は残っていません。パウダー状だから他の食品にも配合でき、様々な食べ方が楽しめます。

蚕を食べるメリット

蚕はシルクを作るのに欠かせない昆虫ですが、食品としても私たちに様々なメリットをもたらしてくれます。

栄養が豊富

シルクフードの原料である蚕には、タンパク質を中心に私たち人間に欠かせない栄養素が60種類以上も含まれています。タンパク質は筋肉をはじめ、臓器、皮膚、髪の毛など、体のあらゆる組織の材料になる貴重な栄養素です。とくに、蚕由来のタンパク質は野菜に含まれる植物性タンパク質に比べて必須アミノ酸を多く含んでいます。

さらに、シルクフードはビタミンやミネラルも豊富ですが、カロリーに結びつく糖質はゼロ。

高タンパク・低脂質で、食生活の改善も期待できる食品です。健康にも美容にも良いとされるオメガ3脂肪酸はマグロの16倍、美肌・美髪ケアに欠かせないビタミンB2は豚肉の26倍も含まれています。

オメガ3脂肪酸:

生活習慣病や歯周病予防に役立つ栄養素で、青魚に多く含まれますが、体内ではつくれません。

ビタミンB2:

皮膚や粘膜を健やかに保つだけでなく、肌荒れやニキビにも効果的な栄養素です。

蚕には妊娠中や妊活中の女性に嬉しい葉酸も含まれており、男性も女性も積極的に摂取したい食品といえます。

うまみ成分が豊富

蚕は唯一おいしく食べられる昆虫食とも言われています。なぜなら、蚕には他の昆虫食にありがちな癖がありません。うまみ成分であるグルタミン酸・イノシン酸・グアニル酸も豊富に含まれていて、ナッツのような香ばしい風味が楽しめます。しかも、パウダー状やペースト状にしたシルクフードは虫の形が残っていないので、形状や食感も気になりません。

幅広い用途

昆虫食の代表格、コオロギはパウダー状にするのが一般的です。一方、蚕はパウダー状に加えてペースト状にもできるため、幅広い用途で使用できます。お肉のように食感がある食品はペーストでないとつくれませんが、ペースト状にした蚕ならお肉にも応用可能です。

環境負荷が低い

蚕をはじめとする昆虫は牛や豚に比べて餌が少なく済むうえに、水も飲みません。飼育スペースも取らないので、環境に負荷をかけずに育てることができます。なかでも、蚕は植物だけで育てられる昆虫です。成長も早く、1ヶ月程度で収穫の時期を迎えます。

昆虫と牛の飼育を比較すると、餌や飼育スペース、温室効果ガスの排出量には以下のような違いが見られます。

餌 :4分の1程度

土地:5分の1程度

温室効果ガス:100分の1程度

温暖化に大きな影響を与える温室効果ガスの排出量も、昆虫は格段に少ないことがおわかりいただけるのではないでしょうか。つまり、牛や豚の代わりに蚕を食べることは地球温暖化への貢献につながります。

食用としての歴史も長い蚕

蚕は繭糸をとるだけではなく、食用としての歴史が長い昆虫です。今ではシルクフードという新しい形の食べ方が注目されていますが、現在に至るまで、様々な食べられ方をしてきました。

そのまま食べる

高級繊維であるシルク(絹)は大量の絹を生産するために、原料となる蚕をたくさん育てなければなりません。しかし、蚕のサナギは繭糸をとるためだけに茹でられ、あとは産業廃棄物として扱われてきました。

そんな茹でられた蚕を捨てずに食べることで、再利用されるようになったのです。

製糸業が盛んだった頃は、糸をつむぐ作業中にサナギをそのまま食べることもあったといいます。群馬県粕川村では、大正時代に成虫であるカイコガを食べるのが流行ったこともあるそうです。

サナギの佃煮

昔、養蚕が盛んだった南信州では貴重なタンパク源として繭糸をとった後のサナギを佃煮にして食べていました。 特に海がない長野県では魚介類からたんぱく質を摂取しづらく、蚕の佃煮は貴重な栄養源だったそうです。醤油や塩で煮詰めたサナギの佃煮は今でも長野県で市販されており、珍味として食べられています。

韓国料理のポンテギ

韓国料理には、ポンテギという蚕のサナギを調理した料理があります。ポンテギは、蚕のサナギを茹でたり蒸したりして醤油などで味つけしたおつまみ料理です。韓国の露店や屋台、レストラン、居酒屋などで食べられるほか、缶詰としても出回っています。

蚕のフンを加工

蚕はサナギだけでなく、フンも漢方や食品に使用されています。蚕のフンは蚕沙(サンシャ)と呼ばれ、中国では古くから漢方として利用されてきました。良質な葉緑素(クロロフィル)が多く含まれる蚕沙は、神経痛や関節痛などの治療に使われているほか、抹茶アイスやガムなどの着色料としても使用されています。

蚕は桑の葉を食べて育つので、フンと言っても桑の葉を凝縮したような香りがします。香りが良い蚕のフンはお茶だけでなく、クッキーとの相性も抜群です。

ちなみに、蚕のフンにはビタミンA、B、C、Dが多く含まれており、肥料や家畜の飼料として利用されることもあります。

シルクフード

シルクフードは来たるタンパク質の供給不足に備えて、研究開発された新時代の代替タンパク質です。

虫そのものの形ではなくパウダー状に加工されているものが多く、他の食品に配合して食べられます。

栄養価も高く、健康食品としての機能も期待されています。

現在のシルクフードとは

蚕のサナギの形が残る佃煮などは抵抗があるかもしれませんが、最近は虫の形や食感が気にならないシルクフードも販売されています。期間限定でオープンしたカフェでは、ビーフパテにペースト状の蚕を使用したハンバーガーが提供されました。パウダー状の蚕を練り込んだチョコレートやチップス、ペースト状の蚕を練り込んだスムージーも商品化されました。

また、昔から養蚕が盛んな群馬県では生地にシルクを練り込んだどら焼きやお菓子を販売している和菓子屋さん、シルクを使用したうどんが食べられる麺処などがあります。いずれも、無味無臭のシルクタンパク液が配合されているそうです。液体状のタンパク質は食品の風味を変えずに食感だけ変えられるので、様々な食品に応用できます。

例えば、ケーキのスポンジ生地に配合すると生地表面のキメが細かくなって口当たりが滑らかになり、柔らかくしっとりした食感に変化します。

シルクは世界を救う救世主

シルクフードは代替タンパク質として期待できるだけでなく、多くの栄養素を含む食品です。

食べやすさや美味しさを追求した商品もあり、将来的に起こり得るタンパク質不足の救世主になる可能性を秘めています。

さらにシルクは、食用としてだけでなくサステナブルな素材としても、改めて注目されています。

繊維としてはもちろん、食用としても優秀な蚕は、素材を余すことなく使えるため、人にも地球環境にも優しい素材といわれているんです。

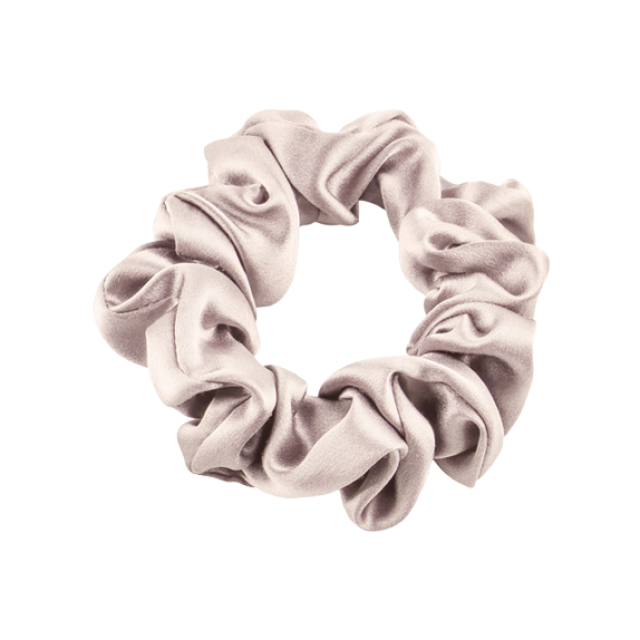

そんなサステナブル素材のシルク製品を、COCOSILKでは多数ご用意しております。

「使い捨て」のヘアゴムを使われている方は、この機会に髪にも地球にもやさしい、COCOSILKのヘアゴムを使ってみてはいかがでしょうか。

地球と、そして美容と健康のためにも、シルクという素材をぜひ視野に入れてみてくださいね。