シルクはなぜ高い?高価な理由と適正価格で入手する方法を大公開

古来より、高級品として大切に扱われてきたシルク。真珠にも似た上品な光沢としなやかな肌触りは、クレオパトラに楊貴妃、卑弥呼と絶世の美女も愛してやまなかったといいます。そんな魅力的な素材を一度は手にしてみたいけれど、高価なイメージがつきまとい、なんとなく手が出せない人もいるはずです。

シルクはなぜ、他の繊維に比べて高いのでしょうか。高品質なシルク製品を適正価格で手に入れる方法は?今回は、そんな疑問にお答えします。

目次

シルクはなぜ高いの?

シルクが高い理由は、世界的に需要が増加する一方で、供給が追いついていないからです。"繊維の女王"とも言われるシルクは独特の光沢や風合いが支持され、世界的に需要が伸びています。しかし、需要に合わせて供給が増えているわけではないので、価格も高くなる傾向にあります。

シルクの需要が大きい理由は、人にとってメリットの多い素材だからでしょう。シルクの持つ光沢や肌触りは多くの人を惹きつけますが、実は機能性にも優れた素材で、様々な嬉しい効果をもたらしてくれます。

供給が追いつかない理由は、シルクを作る蚕の飼育に手間がかかることが考えられます。繭はもともと蚕の住み家で、外敵や風雨、紫外線から小さな命を守るために作られるものです。人間の手で作るのではなく、生き物の力に頼るわけですから、次々に良い糸が出来るとは限りません。しかも、日本では養蚕農家が減少傾向にあり、国産生糸のシェアはわずか0.2%です。

同じ天然繊維の綿は需要に応えられる供給が確保されているため、安価で取り引きされています。一方でシルクの生産量は不安定なうえに需要に比べて供給も少なく、高価になる傾向があるのです。

シルクはなぜ人気が高いのか?

シルクの需要が伸びている理由は、人にとって有益な素材であることが広く知れ渡ってきたからかもしれません。シルクは美しい光沢と極上の肌触りを味わえるだけでなく、機能性も持ち合わせている素材です。そんなシルクを使うメリットの一部をご紹介します。

肌への刺激が少ない

シルクは蚕の繭から得られる天然繊維で、主成分はタンパク質です。グリシン・アラニン・チロシンなどのアミノ酸を含むタンパク質で人間の肌の成分ときわめて近く、肌なじみが良いという特徴があります。肌への刺激が少ないので、デリケートな赤ちゃんから敏感肌の方やアトピー性皮膚炎の方まで、安心して着用できます。

清潔に保てる

シルクは吸湿性が高く、摩擦による帯電が起きにくい繊維です。吸湿性が高いということは水分を保有しやすく、水分を通して電気が逃げていきます。チリやホコリも付きにくいので、アレルギーや喘息の方にもおすすめです。

湿気を吸い取ってくれる

シルクは吸湿性に優れていて、余分な湿気を吸い取ってくれます。さらに、吸い取った湿気を放出する放湿性も備えているので、お風呂上がりや寝ている間にたくさん汗をかいてもサラっと快適な着心地が続きます。

1年を通して着用できる

シルクは保温性にも優れた素材です。夏は涼しく冬は暖かく、年間通して使用できるため、衣替えの必要もありません。

美容効果がある

シルクには天然の保湿成分が含まれていて、身につけていると肌がしっとり潤います。肌や髪を乾燥から守ってくれるので、美肌・美髪効果が期待できます。

シルクは手間暇かけて作られる

シルクには様々なメリットがあり、多くの人が欲しがる繊維です。しかし、蚕の飼育は手がかかり、多く生産できないので、需要に対して供給が少ない状態です。

蚕が繭をつくるまでの過程

繭を作るには、まず蚕を育てなければなりません。蚕の一生はとても短く、およそ2ヶ月ほどです。蚕は卵から孵化して幼虫になり、1齢→1眠→ 2眠→2齢→3齢→3眠→4齢→4眠→5齢と成長していきます。この間、蚕の幼虫は桑の葉をたくさん食べ 、4回の脱皮を繰り返します。そして、5齢を迎えると桑を食べなくなり、糸を吐き出して繭を作ります。

蚕の幼虫は食欲がきわめて旺盛で、体重がわずか25日ほどで1万倍にも成長します。繭から良い糸を取るには、安全な土壌で栽培された良質な桑の葉がたくさん必要です。

しかし、植物の栽培や動物の飼育は天候や疫病の影響を受けるため、毎年一定の量を獲れるわけではありません。蚕が作る繭も蚕の餌となる桑の葉も供給が不安定ということもあって、シルクの価格は高い傾向にあります。

繭から生糸ができるまでの過程

蚕によって繭が作られても、生糸ができるまでに様々な工程があります。蚕は家畜昆虫であり、変温動物であるため、人が世話をしないと生きていけません。以下は、生糸が出来るまでの工程です。

乾燥

蚕は孵化すると繭を破って出てきてしまうため、熱した乾燥空気でサナギを殺します。この工程は、カビの発生や腐敗を抑えるために行うものでもあります。

選繭(せんけん)

選別作業を行って、汚れや傷、変形がある不良繭を取り除きます。

煮繭(しゃけん)

繭糸をほぐれやすくするために、繭を煮てセリシンというタンパク質を溶かします。繭糸は2本のフィブロインと、その周りを覆うセリシンというタンパク質からできています。

フィブロインは繊維状、セリシンは糊状のタンパク質です。セリシンには接着剤のような役割があり、2本のフィブロインを固定しています。一方で、水に溶ける性質があるため、繭を煮てセリシンを溶かします。

繰糸(そうし)

繭から繭糸を引き出し、数本を合わせて1本の生糸にします。1つの繭玉から取れる繭糸の長さは1200〜1500mにも及びますが、最初から最後まで一定の太さではありません。

そこでまず均一な糸を引くために不適当な部分を剥ぎ取ってから、適切な太さの糸口を見つけます。それから数本の繭糸を1本にまとめ、離れないようくっつけて巻き取ります。

揚返し(あげかえし)

合糸された生糸はきつく巻き取って乾燥しますが、そのままにしておくと大きな負担がかかります。そこで、小枠に巻き取った生糸を大枠に巻き返します。巻き直す際は生糸に残っているセリシンの接着力を弱めるために、一度湿らせてほぐれやすくします。水分を与えることで、生糸本来の強度や柔軟性も戻るそうです。

様々な工程を経て作られた生糸には、セリシンや不純物が残っています。特にセリシンにはシルク本来の光沢や風合いを抑える性質があるため、精錬(練り)という工程で取り除きます。セリシンを除去すると光沢や手触りが変わるだけでなく、絹鳴りと言って絹がこすれ合う音も出るようになります。

上質なシルクを適正価格で入手する方法

本物だからこそ味わえる、シルクの魅力。けれど世の中にある「シルク100%」表記商品の中には、実は偽装して売られているものも。

安過ぎる商品は混紡素材を使っていたり、ポリエステルをシルクと偽っている場合があります。

本物のシルクを手に入れるためには、買う前に一度口コミを調べたり、信頼できる日本発のブランドなど、ショップ選びも大切です。

もちろん本物、最高級シルクを提供する『COCOSILK(ココシルク)』

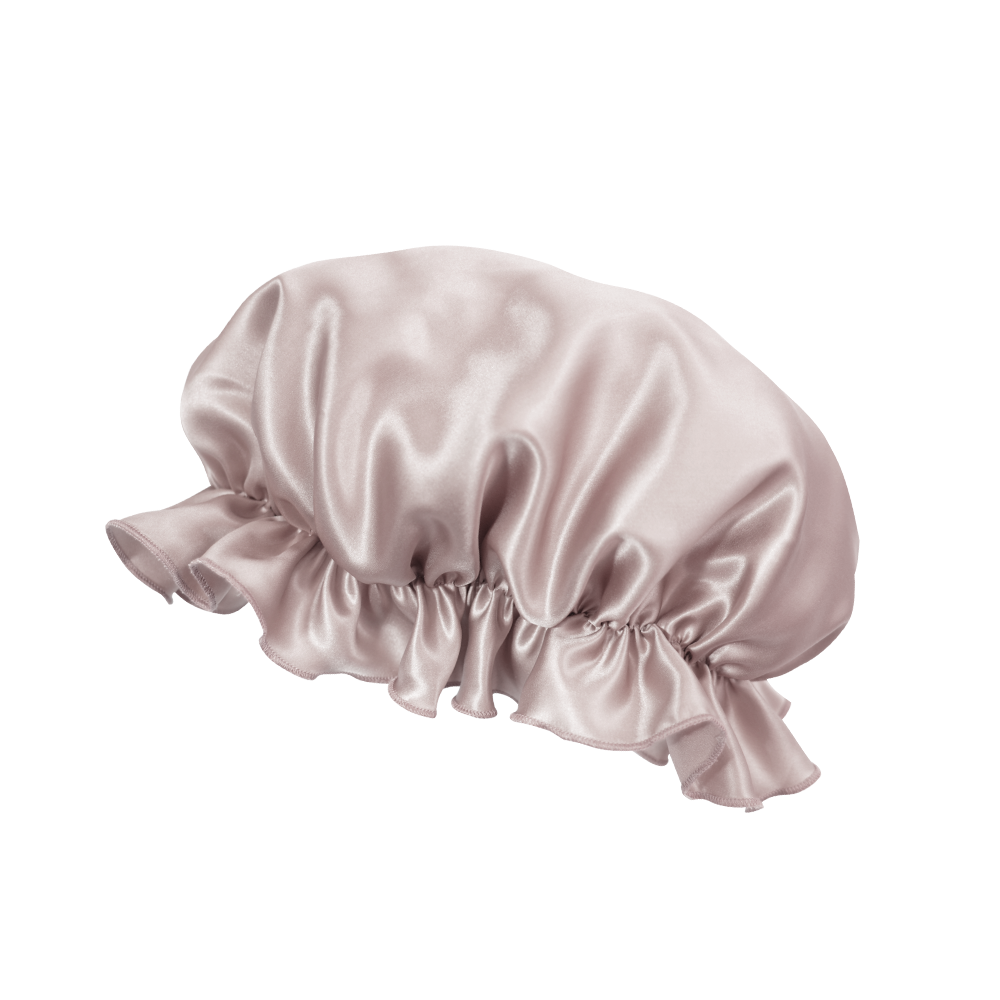

本物のシルクを適正価格で体験したい方には、ナイトウェアブランドの『COCOSILK(ココシルク)』がおすすめ。

ココシルクは最高級6Aクラスのシルク100%を使用、また信頼のおける工場で製糸から縫製まですべての工程を施し、とことん品質を追及しています。

それでいてメーカー直販で、中間マージンや流通コストを徹底的にカット。大人気ブランドだから大量生産も可能で、最高級シルクを手の届く価格で楽しめます。

もちろん、ココシルクで扱っている製品はすべて、OEKO認証を受けた100%シルク製品。国内の第三者機関でも調査済みで、本物のシルクであることが証明されています。

おわりに

手間暇かけて作られるシルクは、人にとって大変有益な素材です。そんなシルクの素晴らしい効果を少しでも多くの人に味わってほしいから、ココシルクではこれからもシルクの魅力を発信してまいります。